2006年11月30日,商业周刊(BusinessWeek)报道了Skype两个创始人,杰纳斯·弗里斯(Janus.Friis)和尼克拉斯·詹斯特罗姆(Niklas Zennstrom),跑出来做流媒体(Steaming)的消息,文章标题是“YouTube之后是什么?(What Comes After YouTube)”,这个就是现在大家津津乐道的Joost,不过,按照Joost官方的说法,Joost是“下一代电视(next-generation TV)”,挑战的目标并不是google那样的微视频(3分钟视频)分享者。

初次进入Joost界面,有点象第一次看到iphone时的感觉,让人耳目一新,用户体验做的非常棒,与youtube类视频分享网站通过网页访问不同,Joost是通过客户端来使用的,而且采用了P2P技术,Joost软件看起来像一个运行在电脑上的,很酷的电视窗口。

大约3个月来,我正在接受第4或者5个国内版“Joost”的评测,都是认识的人给过来的,一夜之前,国内网络视频似乎找到了“新感觉”,类似“Joost”的客户端正象当初克隆YouTube一样,蠢蠢欲动。

Joost一个特点是P2P传输,这在国内视频直播行业的PPLive、PPStream等软件上,早一两年就实现了,而且,到Joost推出之前,P2P直播平台正面临视频分享的压力,用户日渐下降。按照国内的实际情况,P2P直播网站似乎成了被类YouTube革命的对象,商业周刊的标题改成“What Comes Before Youtube”似乎更合适。

因此,真正疑惑的不是Joost出现,而是,为什么当Joost一冒头,国内视频网站们(不只是P2P客户端,也包括视频分享类网站)象是才突然找到了感觉,又要一窝蜂地克隆Joost,而YouTube,昨日的偶像,却要遭冷遇了呢?

看来,国内在互联网新网络应用开发上,不仅缺乏创新能力,还非常缺乏自信心,大凡没有被美帝国大哥承认过,即便走在了前头,也不敢自视。当然,还有一个客观层面的东西,国内的网站太缺乏产品思路,一个产品的推出,并没有真正站在用户的角度上,仔细考虑用户的使用,而只是站在老板的角度上,如何考虑多给用户塞东西,好像整个网站就是要给老板交差用的。

国内缺乏产品设计的当然并不只是互联网上,当你买房子的时候,许多北京的地产商将厨房设计在最阳面,客厅放在中间,许多卧室甚至没有一个窗户,他们并非没有考虑,只是,他们考虑的是如何设计能让房子卖的时候能多算几个平方米的价钱。

P2P技术的使用,能够大大提高服务提供者带宽的使用率,用户的流畅度也会增加,但这并非是一项只有好处的技术,绝大部分由用户终端组成的P2P发布网络,是不可控的,安全性较低,而且,在节省了发布带宽的情况下,消耗了大量的运营商传输带宽,普通P2P网络的安全性与效率都是问题,而通过建设各地镜像控制节点的所谓可控制P2P网络,实际上,和当前流行的CDN技术,并没有太本质区别,从网络整体资源而不是只从接入端的效率与安全来看,也是如此。

我个人觉得,未来的大数据量分发,将是以电信运营商和专业第三方CDN模式为主,一些大型的业务运营者也可能建立独立CDN网络。

P2P是个较好的应急性技术,但似乎并不是一个适应长期的战略性选择,这或许是Windows Media Play和Real Play的至今没有将P2P模块纳入播放器的原因。

说到这,并不是要批判P2P技术的价值,而是想说明,不要对披上了“下一代电视”面纱的Joost洋和尚过于神圣崇拜,其实很多方面我们已经摸到了门边,只是没有自信往里走。

Joost的创始人,也就是从skype跑出的那两个家伙,在2006年开始招募全球最好的人才,开发了一年多后,才有Joost的问世。而我们,几个月就造出了一批,不知道,最后除了半透明化的动态设计的表象之外,我们还能学到别的什么没有。

在一个自诩不缺文化、不缺创新的国度,眼看着一波Joost克隆风潮又将流行。

社交网站要有持久战准备

以SNS(社会网络服务)为基础的社交网站,是互联网的一个亮点,不过,这个亮点要想照耀整个互联网,似乎还需要较长时间,有理由相信,SNS在短时间做不大,需要有持久战的准备。

1、 SNS不对称

许多SNS网站以著名的六度理论作为基础:地球上两个人之间的联系,通过好友关系寻找,最多六次,就可以建立联系。

SNS网站最常见的方式是“拉你认识的朋友进来”或“在SNS上找你朋友的朋友”,理论上借此可以认识全世界的人,还有许多人乐此不彼地,将找到人一一加为一度好友。

SNS网站提供的寻找朋友的方式与现实生活是拟合的,不过,SNS网站并没因这种拟合性而如期膨胀,尤其在国内。

问题在于:SNS网站关注到了六度的层层扩展形成网络的特性,却忽略了,按照朋友关联进行层层索引的方式并不是对称的。换句话说,你的好友(网络上是一度)的联系能力并不一样。以我为例,我的朋友中,有极个别的朋友交际面极广,我能想到的人,他差不多都有过交往,而许多人,除了办公室的同事,他的通信录里面剩不下几个人。我在SNS网站上一度好友的情况也如此相似,有的人已经有了好几百个一度好友,而有的人,像我一样,只有几个人。

格拉德威尔在引爆点一书中,有个非常精彩的观点:我们看到的大多数事件的广泛传播,实际上是少数被称为联系人的人引起的。而通常,我们总是认为是人民群众参与的结果。

如果把人之间的交往比作路,现实的世界并不是草原或者海洋,任何两个人之间的路都是相同或者相似的,人与人之间的路更像陆地上的交通,有些人是北京、郑州那样的交通枢纽,和哪儿都有联系,而许多人只是生活在胡同和山村里,联系寥寥。

显然,SNS网站为每一个人设定“老鼠会”式的拉人机制,并不是对所有人有效,希望每个人都一样贡献的社交网络是有问题的,大多数人,并不是社会网络中的活跃因素,SNS网站的对称设计值得商榷。

2、 联系人的活性

格拉德威尔说到的联系人,也并不总能适应任何条件,一个联系人或他的几个关键节点(一度好友)如果因为处在传统行业等原因,对互联网使用频率不高,那么这个联系人在SNS网站上的威力就会削减,甚至不如一个普通人。

因此,如果你要想让SNS网络在现实中能够普及,如何让那些活跃的联系人能够在网络上保持活跃至关重要,只有联系人在网络上恢复活性,SNS网络才能真正有效。

SNS网络目前还主要停留在互联网IT圈子也刚好说明,SNS网络对这些熟悉互联网的人更有吸引力。

网络是维持弱联系的有效工具,但弱联系的维持,也会符合格拉德维尔说的联系人原则。

3、 信息过滤机制不成熟

SNS网站与信息门户相比,是想借助人的交际对信息过滤,达到信息精准传播的目的,从而实现SNS网站价值飞跃。但是,许多迹象表明,人际微观交往具有非常多的不可预测性,随机性很大,类似的情况搬到网络上,不确定性会进一步加大,关于人的行为分析技术目前并不成熟,因此,通过SNS对信息进行过滤的效果不宜过高期望。

SNS网站是一种群体性网站,与诱人的网络黏性相对的是,如果群体中的个体对互联网亲和度不够,SNS网站的吸引力将比信息门户下降快得多,因此,SNS网站运营更需要长时间的培育。

信息过滤机制不成熟除了难以产生有价值的过滤,更会因为SNS大多采用真实身份带来更多的隐私泄漏问题,信息安全在SNS网站面临的考验巨大。

08年视频网站难有突破

08年已经过去两个月,视频互联网今年的形势会如何?恰逢奥运年,是否能够借奥运雄风实现网络视频化的飞跃!?一切看上去显得那么必然,而实际上,又迷雾重重,视频互联网经历一年多前的滑铁卢之后,有些许热闹镶嵌,但总体来说,08年的视频互联网,会有突破吗?

看上去热闹,实际上没有亮点,寡头是烧钱的“寡头”

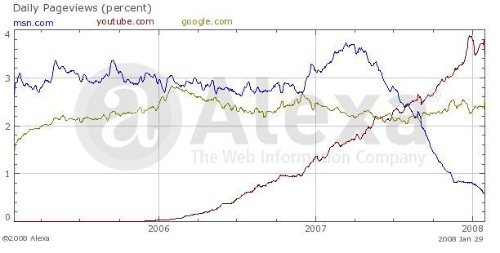

08年中期后,许多视频网站纷纷“兴奋”起来,alexa排名纷纷进入200以内,一会儿宣布用户过千万,一会儿宣布流量过亿,看起来一片热闹。然而,如果真要细数视频互联网运营到底有什么突破,似乎难以找出亮点来,拉幕广告也好、给用户发钱也好,充其量也只算是营销推广噱头,对于视频中长期发展来看,没有任何突破性,照此看来,即便视频网站们公布的数据是真实的,能支撑的商业价值也非常有限,流量并不等于价值,对于视频互联网来说,更是如此。

半年时间,Alexa前后两次对国内视频网站流量进行清零,可怕的不是作弊问题,比作弊更可怕的是视频网站缺乏价值度量标准,视频运营者们没有找到合理的行业价值度量标准,从门户时代心急火燎引进点击指标后,迫不及待地数字赶超,只能勉强给视频网络维持个热闹的气氛。

显然,“双寡头”时代的提法有些言之过早,充其量也只是网站的营销策略,过于一厢情愿。以前没有看到,将来估计也看不到:商业模式还未建立就可以称寡头的,双寡头也不例外。如果现在一定要说,也只能说是热闹的烧钱寡头罢了。

看上去因为管制,实际上缺乏动力,没有成熟的商业模式

07年底突然发布的56号令,给那些运营失策的视频网站CEO们一个非常漂亮的借口,总算对董事会有个可释怀的交待了,天不助我,为之奈何?08年马上进入3月了,还没有较大的视频网站因为没有视频牌照而被“砍头”,至少从目前看,国家对于视频网站的管制不会如此武断。

由此看来,真正绝后路的不是管制政策,而是运营缺乏动力,视频网站如何从内容选取、产品设计上获得用户需求的支撑点,而不是仅仅满足用户的猎奇心理,网站们应该着重反省。

视频网站如果任由现在的模式烧钱,实在看不出来,烧到什么时候会是个尽头,56号令对于过于挥霍的网络视频业来说,显然是一种催化剂,VC面临越来越大的投资风险,将会更多关注视频网站的核心竞争力,而不是看上去热闹的指标,视频网站不得不重新思考运营定位。

一个互联网行业的崛起,必然是商业模式突破带来的,google搜索对于门户超越,是长尾信息价值被发掘带来的巨大贡献,视频网站要找到新的商业模式,还有较长的路要走。

看上去欠战略时机,实际上战术偏移,游移于媒体与社区之间

视频网站进入第4个年头,4年,不短也不算长,一种新模式的创建,还需要些等待的耐心。对于诸多视频网站的决策层来说,抢占视频互联网制高点是基本一致的认识,几乎没有有人怀疑,视频互联网,或者说互联网视频化,是互联网的下一步。

不过,视频互联网并不是将图文换成流媒体那么简单,也不会是单纯的电影电视网络化播放的问题,网络视频对于时空特性的颠覆性,远比人们现在能想象的要丰富。

做为商业操作的视频网站,流量的压力是直接的,在行业未来与业绩考核的较量中,赢了流量输了未来并不奇怪,商业化的战术偏移理想的战略也不奇怪。

新起的视频网站,在门户媒体模式已经形成压倒性优势的情况下,现实的出路在于社区化,而一旦量化到战术操作上,利用广告驱赶用户登录显然挂一漏万,社区被简化成登录,好比人被简化成会呼吸的蛋白质。

面对商业化的巨大压力,流量是与资本唯一的对话语言,社区化的理想只能让位于媒体性运作的现实,视频网站运营游移于媒体与社区之间。

运营数字不好的已经输了,好的还没有赢,行业加速分化

显然,高昂的营运成本被56号令的影响进一步放大,尽管真正的影响并不来自56号令本身的规定,而此前,行业的问题也绝不是因为没有前景或是判断不明,而是来自商业中现实与理想的平衡。

奥运的商业高度预期,随着日期的临近将变成现实的压力,许多视频网站已经进行了3轮左右数千万美金的风险融资,进一步的融资越来越难,而距上市的盈利要求却有较大的缺口,行业分化的加速点随着奥运临近正在到来。

能够预期的是,运营数字不好的已经输了,但数字好的也还没有赢。最终赢的不是看上去数字漂亮的,而是迎合了用户需求的。基于此中的重重矛盾,视频网站08年仍然难以有突破。

一个极端颓丧的贵妇,游走于奢侈的化妆品柜台,她在怀疑,还否能依靠自力更生,来抹平日渐加深的皱纹,各色美貌年轻女子穿梭于身边,终于,面对天价的化妆品,不再犹豫,对于一个对自身代谢不再自信的贵妇来说,高档化妆品成为唯一的出路。

446亿,潇洒的阔绰背后,是对自己经年来互联网战略的态度,微软不再自信。

从字处理到DOS,到Windows,到IE,到Office,到Dot Net,到Live,微软近30年长途跋涉,攻城略地,所向披靡,微软是成功转型不可多得的典范,在日新月异的IT业界,30年是个漫长的时间,微软堪称常青树。但最终,有生命的东西总会有衰老的一天,这一天或迟或早,总会到来,微软的这一天到了吗?

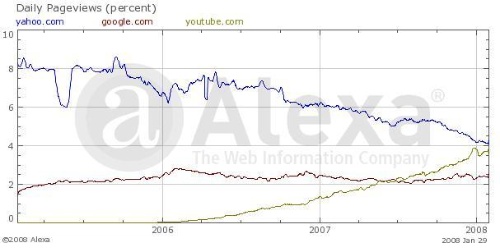

过去十多年来,雅虎,互联网的驱动者,一直狂奔着,去年中,创造过奇迹的杨致远酋长重新出山,希望再创奇迹,然后,复杂得不知道简单的Yahoo,杨酋长的回归无法改变日渐衰老的命运,雅虎的这一天也到了吗?

从硬件到软件再到服务(互联网在线),IT世界的主宰者随着时间的流逝在改变,整个IT发展史,是一部不同时期IT巨人更迭的历史。而这种更迭,与制造业中的情况并无二致,重复着历史的必然。

企业的基因 决定着商业模式的可能性,是企业形态的基础,企业不断优化基因才能转变商业模式。

此前,微软是基因进化的佼佼者,而现在,缺乏网络基因的微软决定以购买的形式处理基因衰老问题也是明智的决定,家族延续的秘方除了自己长寿,还有就是在老死之前,完成传宗接代。

有点不幸的是,雅虎的互联网基因似乎已经衰老,雅虎在web2.0大潮的收购中表现出杂食特征让人眼花缭乱,自己有的没有的,只要是热门,似乎都成为收购对象。

微软将要娶进门的媳妇,已近暮年,还能为微软增添互联网子嗣吗?

微软的大手笔背后,充斥着慌乱感,创新之火犹如燎原之势,微软却想着要一劳永逸,446亿,钱能解决问题,但钱也有解决不了的问题,能看到的是,yahoo的互联网故事可以告一段落了,而微软,补了一堂课之后,不得不替yahoo补另一课。

Digg是几年前兴起的用户推荐内容的,当时人们对于Digg寄予了非常高的期望,它改变了传统的内容推荐方式,网络看门人角色从编辑转到了用户,还有两种有意思的服务:一个是美味标签delicious,通过给文章贴上“标签(TAG)”,别人可以通过标签访问到你的推荐,一个是定制新闻(即类似现在Google ig)的服务,你可以将你喜欢的不同网站的新闻板块定制在一个页面上。

总体来说,类似服务反应了一种思路:打破编辑专断,互联网的内容由广大用户意志来决定。这一方面可以防止编辑因为商业利益导向推荐内容时的偏颇,一方面可以发挥更广大用户的智慧,提高信息质量。

看上去非常不错的模式,实际操作中却有些乌托邦的味道,由于创新程度过高,很多用户并不习惯参与其中,用户决定内容并不如想象般容易。国内一些称为个人门户的网站表现更为明显,许多用户注册的个人门户由于缺乏初始化动作,出现一片片空白区。

广大用户决定网络内容,出发点简单,执行起来却并不容易,如何真实要反映大多数用户,而不是作弊者意志是个非常头痛的问题。总是被拿来说排名的Alexa,看上去反映了全球用户(安装了alexa工具条的)思路,但仔细算一下,就会发现,排名低于10万的网站,只需要装有工具条的浏览器几十次访问就可以搞定了,也就是说,看上去反映了很多互联网用户意志的排名,只需要一个人的简单行为,就变得那么弱不禁风,正如今天大家看到的,alexa排名几乎成了作弊者的跑马场。

对于一个日访问量在数百万或以下的中小型网站来说,即便排除作弊,一个稍显勤奋的(而不是真正代表了大多数)乐于参与的用户对于网站内容的影响就会非常明显,web2.0网站内容在很大程度上是“乐于参与者”决定的,而不是想象中的主流用户,而那些在web2.0过滤大潮中脱颖而出者,也可能不是“精英”而仅仅是乐于参与者。

创造了“挖”新闻Digg.com,由于修改算法,出现顶级用户造反,digg修改算法,目的是想让digg内容由主流用户决定而不是少数“勤奋者”,digg不是第一次修改算法了,不断修改算法的digg能真能做到反应主流用户意志吗?

相比于Youtube,Myspace等,digg、del.icio.us的发展速度显得有些迟缓,并有些未老先衰的感觉,凸现互联网创新的脆弱性,这似乎在告诫网络的创业者,仅以克隆新概念或者靠天马行空所谓点子支撑的互联网梦想,实现起来并不容易。

中国大陆网民数量突破2.1亿,是最新一次CNNIC互联网报告的热点,中国成为继美国之后的第二大网民国,而且,差距仅剩下500万,照现在趋势,“赶英超美”指日可待。

与数字平均工资增长,幸福指数并不必然增长一样,互联网应用并没有随中国网民的大幅攀升而发展,(从chinaventure 12月公布的数字看,互联网投资虽然有所回升,但还处在较低的水平),在网络投资相对萧条的情况下,网民数字独自狂奔。

互联网报告引用了美国墨西哥大学教授罗杰斯的创新扩散理论,说“新事物的发展通常呈现S形,当普及, 率在 10%~20%之间时,扩散过程会加快”,但愿,CNNIC在2006年12月中国网民统计普及率突破10%(统计值为10.5%)后,将网民从原来的平均每周上网1小时以上,改为半年内使用过互联网的6周岁及以上中国公民,不仅仅是为了证明罗杰斯教授的英明。

增辉做了个数字对比,2007年美国网络广告大约210亿美元,而中国则不及10个亿,大概只是美国市场的1/20。根据“中印GDP数据‘缩水’”一文,中国人均收入为美国1/10弱,由此可见,这个眼见着要赶上美国网民数量的互联网,含金量比人均收入更让人担忧。与此相对应的是 中国网民上网成本比例是发达国家的10倍。

老康担心网民能做什么,另一个数据似乎佐证了这种担忧,互联网报告说“目前网民平均上网时长是 16.2小时/周”比06年同期的16.9小时/周低,网络服务粘性还需加强。

互联网的未来发展,不仅取决于网络用户规模,而且受限于网络服务的丰富性,07年底刚刚发布的针对网络视频的56令,以严厉的态势介入互联网管理,不免让人心有余悸,SP全行业失控又全行业的萧条,刚起步就进入衰退的历史是否会在互联网再现,看来未必简单一管就可一劳永逸。

面对日渐需要开放的互联网平台,中国互联网如何保证质、量同步发展,考验从业者与监管者的大智慧,如果一直延续猫与耗子的游戏,2.1亿的数字狂欢之后,还剩下什么?

《商业周刊》发布2008年十大最可能发生事件,其中第5条,Facebook热度消退,理由是“人们不再热衷于接受来自另外一个社交网站的‘好友邀请’”。

我很怀疑Facebook当初热情高涨的原因是“人们热衷于接受来自另外一个社交网站的‘好友邀请”,所以“人们不再热衷于接受来自另外一个社交网站的‘好友邀请’”作为Facebook热度消退的理由之外,应该还有其他。

05年,SNS(社会网络)网站开始流行时,最受诟病的就是普天盖地的好友邀请,许多SNS网络的经营者对于“六度”理论缺乏正确的理解,他们看来,所谓社会网络,就是把你好友的联系方式传到网络上,然后不断地将你好友的好友变成自己的好友。

人们急于将两度以上的关系变成一度,似乎变成一度了,关系就近了,这是好友邀请泛滥的一个重要原因,但与六度理论本意背道而驰。

从社会交往的实际,我们看到,维持直接的关系(一度)需要较高的成本,因此,单个人维持一度好友的数量是有限的,虽然即时通信工具减低了维持一度关系的门槛,但很显然,要想维持一定程度的好友信任,人们还是需要保持足够的沟通与交流,因此,一度的数量不太可能无限增大。

“六度”真正的用处在于,人们可以在利用数字较小的一度,通过二度、三度传递,实现庞大的好友网络,而此时,每个人只需要维持好自己的一度而不是更高度数量众多的好友。

社交网络的真正目标是通过网络达成目标,而非建设网络本身,只有社交网络承载了事件,社交网络才能承载起价值,过去几年,国内许多SNS网站越来越萧条,根本原因在于,除了增加一度好友,你不知道到哪些SNS网站到底能干什么。

Facebook的优势在于,它除了增加一度好友之外,还提供了好友间交流的功能,你可以据此知道你的好友那里发生了什么,这种变化改变了SNS是个静态通讯录的现状,除此之外,赋予SNS更多的内容,它的价值将快速增加。

问题是,要把真实的生活搬到网络上,不仅仅要克服网络技术的障碍(比如:隐私安全保护等),还克服社会习惯的影响,很显然,无论从哪个角度,我们并没有准备充分,当诉求越来越多,而能实现的又相对有限,热度消退在所难免。

Facebook热度消退是好事情,网络有效资源是有限的,缓和一下网络资源开发速度对互联网的长期发展是有利的。

多一点盈利,少一点概念

就在web2.0满天飘过之后,上市的却是几个与web2.0新业务没太多关联的网站,从完美时空、征途、金山到阿里巴巴,没有太多过“眩”的概念,基本都是“老”业务结果实。

最近一个即将上市的是太平洋网络,一个做了多年的行业门户要修成正果。

曾几何时,“概念”是互联网的命根子,一位朋友就曾以老板不重视业务而自嘲“没概念”,而现在,乾坤倒转,这些“没概念”的网站纷纷修成正果,不过,他们也有共同点:大多经历了多年的刻苦运营。

作为商业企业,盈利是根本,只要能合理合法赚钱,不愁没有未来,马云说上市只是个加油站,该是这个道理。由此可见,企业的目标是盈利,而不是昼思夜想的上市。

太平洋借行业门户上市,算是沾了门户有成熟模式的光,不过这光在一年多前曾被博客网和猫扑借过,结果却有些差强人意。最近TOM则退出了门户。看来成不成功不决定于概念。

说到底,最终能决定命运的是企业的盈利能力,正如小平同志说的“白猫黑猫,捉到老鼠是好猫”,概念,只是为了让猫能抓耗子的饵料罢了。

互联网的概念,是为了创建更高效的盈利模式,而不是其他,当国外一个个新概念受到追捧时,我们光顾了克隆概念,而忘了概念背后的模式变革。

看来,中国的互联网是现实的,如果概念与盈利不可兼得,多一点盈利,少一点概念,该是正理。

向左看:追加投资;向右看:剪刀差

继土豆网号称拿到1800万美元投资后,下半年来,视频网站开始迎来新一波融资,PPLive、优酷、我乐均宣称拿到两千万以上投资,视频互联网简单沉寂之后,投资又开始活跃,是钱花光了还是又有新发展?与巨额投资对应的是成本与收益之前日益扩大的剪刀差,是因为这是个没有退路的游戏还是因为曙光就在眼前?

向左看:跨媒体运营;向右看:内容渠道暧昧

新的网络视频调查显示,电视剧、电影是网络视频最大服务,不知不觉中,网络视频已经成为最大的跨媒体服务,从这个角度看,互联网成了电视电影新的发行渠道,所谓新媒体呼之欲出,然而有些别扭的是,新媒体的渠道和内容显得并不真正默契,电视台在与互联网合作的同时忘不了自己也建个号称新媒体的网站,而视频网站们也忙不迭地制造自己的原创节目,合作变得有些暧昧,是怕合作者抢了自己的饭碗,还是新媒体的前景给了人不切实际的期望?

向左看:渐入佳境;向右看:缺乏模式

大量竞争者同时进入,对用户的推动作用明显,视频已经逐渐成为网民上网的一项主要诉求,互联网视频渐入佳境,不过,视频究竟要做成什么样子,网站们似乎并没有想清楚,一方面喊着UGC(用户制造内容),一边编辑忙不迭的上传视频;一边喊着要做成社区,一边又急着搞原创内容,即便号称最具社区化的视频网站,过客观看依然占据九成以上。网络视频难道真的只可意会不可言传?

向左看:流量激增;向右看:版权紧缩

今年6月份开始,许多视频网站开始迎来井喷,一两个月流量翻翻不是什么问题,人们开始认可上网看视频,而与此相对应的是,版权内容比例却在下降,随着国家加大盗版治理力度,网站将用什么支持流量的进一步发展?

向左看:媒体;向右看:社区

总体说来,视频有媒体与社区两重属性,孰是孰非没有定则需要因地制宜,选择适合的才是有前(钱)途的,经过非正式排序,最像媒体也最可能成为媒体的是新浪播客,最像社区也最可能成为社区的是土豆网,按照媒体属性逐渐减弱,社区属性逐渐增强的排序如下,新浪播客、酷6、优酷、六间房、搜狐声色博客、56、QQ播客、土豆网,欢迎不对号入座,有兴趣的各位增加本排序的节点数量,做个视频网站谱系图。

TOM放弃门户业务,不是什么奇怪的事情,因为从业绩看,门户业务自始至终也没占到TOM在线的有效份额(业绩不超过总业绩的10%)。

TOM退出门户业务,再一次告诫从业者,在互联网领域,进军一个已经成熟的互联网应用存在巨大风险,光有钱是不行的,还要有更好的资源和创意。

很多人拿google进军email领域,gmail成功说事,认为传统互联网业务一样频现后来者居上的空间,这实际上是一种误读,gmail创立的海量存储、在线的web mail方式,实际上改变了之前邮件的使用场景,如果没有这些特点,gmail到底如何会很难讲,而且,google的低价存储技术是gmail海量存储得以实现的基础,而利用ajax提升在线使用的用户体验,将海量和在线完美结合在一起。

世界进步总是螺旋式的,似乎总能看到历史重现的影子,实则,螺旋的上升不等于历史重复,创新是社会发展真正的驱动力,不能看到骆驼就说是马肿背。许多人喜欢把长尾和互联网之前的细分化经营甚至几千年前农民运动联想到一起,看上去有些联系,但终究不是一回事,过于忽略场景,无限扩大范围,最终会脱离实际。

进军门户失利,TOM在线不是唯一一家,之前还有博客网,与其说他们进军门户失利,不如说是克隆门户失利,已经形成成熟商业模式的互联网领域,如果不做模式创新,几乎没有后来者的空间。

为什么web2.0国内鲜有成功的例子,克隆有余创新不足是重要的原因,但愿许多web2.0的克隆先锋们能有所警觉。